Das Image von veralteter, schlecht optimierter und zu „normaler, alltäglicher“ Software nicht kompatibel zu sein haftet Open-Source Software leider immer noch teilweise an, hat aber heute nicht mehr viel mit der Realität zu tun: im Alltag verwenden wir mehr Open-Source als wir glauben, sei es der Browser, der Videoplayer, Teile vom Betriebsystem oder das ganze Betriebssystem an sich: Open-Source ist gekommen um zu bleiben, und das aus gutem Grund:

Als Freie Software von Richard Stallmann ins Leben gerufen wurde, sollte sie eines sein: frei für jeden, erweiterbar, ohne rechtliche Verbindungen zum Urheber und dazu noch hoch-kompatibel.

Denn Open-Source Anwendungen sind mehr als nur „Software die es kostenlos ohne Malware im Internet gibt“: Sie fußt auf dem Prinzip der Gemeinschaft und Individualität, Software soll sich verbessern in der Art, wie die User es wünschen und nicht eine große Firma, die damit Geld verdienen möchte.

Natürlich gibt es heute auch große Firmen die ihre Open-Source Software gegen Geld anbieten, RedHat Enterprise (RHEL Linux), Canonical (Ubuntu Ökosystem) und Oracle (Datenbanken und Oracle Linux) seien hier als „Big Player“ genannt, aber das sind meist Business-Verträge und die Community-Editionen sind frei nach dem Open-Source Gedanken nutzbar.

Ich möchte euch in diesem Artikel Alternativen zu alltäglicher Software vorstellen, die durch deren Open-Source Herkunft mehr Sicherheit und Privatsphäre, aber vor allem mehr Komfort und Mitbestimmung versprechen. Natürlich finden sich auch alte Bekannte, und das nicht ohne Grund. Vielleicht ist für euch aber auch der ein oder andere Neuling dabei.

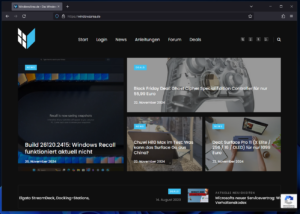

Mozilla FireFox

Den Anfang macht „the one and only“, einer der wenigen nicht auf Chromium basierenden Browser. Auch heute noch erfreut er sich großer Beliebtheit bei seinen Fans durch seine Anpassbarkeit, sein schlichtes Design und verbesserte Privatsphäre.

Für die kommenden Updates sind viele neue, lang erwartete Features geplant.

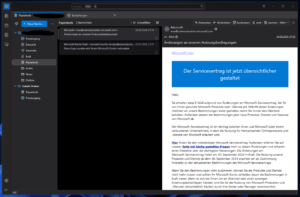

Mozilla Thunderbird

Der Mail-Client von der Mozilla-Tochter MZLA war lange verschwunden, bis er vor ein paar Jahren wieder auftauchte und mit großen Updates zu einem modernen Mail-Client mit aktueller UI aufgewertet wurde.

Thunderbird verwaltet nicht nur Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben, mittlerweile ist auch nativer CalDAV/CardDAV Support sowie Exchange-Unterstützung eingezogen, was ihn auch im Businessbereich attraktiv und konkurrenzfähig macht.

LibreOffice

Die freie Büro-Suite bietet deutlich mehr als ein normaler Nutzer benötigt und das macht sie auch noch sehr gut. Text, Tabellen, Präsentationen können mit aktuellen Designs und Formatierungen erstellt und bearbeitet werden und durch das offene ODF-Format auch in diverse andere Anwendungen weitergereicht werden.

Die Pauschalaussage „LibreOffice ist nichts für mich, weil die Dokumente in Word und Co. komplett kaputt aussehen“ kann ich wie folgt entkräften: wenn man sich ein Auto kauft, welches nur auf den Schienen des Herstellers fährt, braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man nicht ins öffentliche Parkhaus kommt.

Die Kompatibilität zu MS Office ist vielleicht nicht da, wo sie seine könnte, was bestimmt beiderseits hervorgerufen ist, aber offene Standards sind auch für Microsoft kein Relikt aus alten Zeiten und der „normale“ Büronutzer verwendet in der Regel keine speziellen Formatierungen, sodass ein Austausch mit LO und MS Office kein allzu großes Hindernis darstellt.

VLC Media Player

Die orangene Pilone ist allbekannt und das nicht ohne Grund: Videos aller möglichen Formate schnnell und zuverlässig abspielen, teils auch korrupte Dateien, das ist VLCs Stärke.

Dazu kommen Konvertierung, Rippen, Streamen und einiges mehr.

IrfanView

Als Ausnahme nur als Freeware verfügbar, muss sich IrfanView aber nicht verstecken: der Bildbetrachter ist schnell, performant und zeigt diverse, auch sehr exotische und Bilder mit vielen eingebetteten Informationen zuverlässig und blitzschnell an. Seine Toolbar lässt sich visuell mit Pluggins anpassen und das Gesamterlebnis ist um Welten befriedigender als die langsame, mit Features vollgestopfte Fotos-App, die mit Windows ausgeliefert wird.

SumatraPDF

Genau wie IrfanView punktet SumatraPDF mit Geschwindigkeit. Innerhalb 10-tel Sekunden gestartet, zeigt das winzige Programm auch riesige PDFs im DIN-A0 Format, wie komplexe technische CAD-Zeichnungen an.

Bearbeiten lassen sich PDFs damit nicht, aber in der Regel benötigt man nur schnell mal einen Blick in die Datei, und Edge, Adobe und Co. brauchen deutlich länger, sind ressourcenhungriger und wollen meist, dass du deren neuen Features direkt ausprobierst.

Das ist bei SumatraPDF nicht der Fall.

Notepad

Vorallem Programmierer schwören auf den Texteditor aufgrund seiner vielen Formatierungsvorlagen für Programmiersprachen.

Aber auch die Performance, Anpassbarkeit und geringe Größe zeichnen die Windows-Notepad Alternative aus. Letztere hat zwar mittlerweile auch Tabs, aber die Personalisierung ist trotzdem minimal und Microsoft lässt sich nicht lumpen, selbst eine solche simple App mittels Copilot zu verschlimm-bessern. Die Performance ist nebenbei auch etwas zurück gegangen.

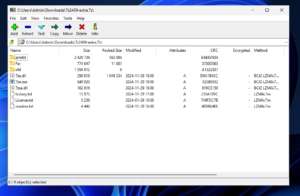

7Zip

Die Diskussion zwischen WinRAR und 7Zip ist mittlerweile ein Meme, ich gehöre aber zu den Verfechtern des freien Packers aus folgenden Gründen:

Klein, performant(er), größere Unterstützung an Archiven, Linux Version und eben quelloffen.

Zudem gibt es meiner Erfahrung nach deutlich weniger Scam-Angebote als für WinRAR und WinZIP. Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund mehr, in 2024 einen kostenpflichtigen Packer zu verwenden, das Geld kann man besser an die Developer spenden.

KeePassXC/Bitwarden

Passwörter gehören heute nicht mehr auf ein Post-It oder auf ein Papier (als Backup natürlich erlaubt), sondern in eine verschlüsselte Datenbank.

KeePassXC und Bitwarden bieten als Open-Source Anwendungen intuitive Benutzeroberflächen und eine einfache Integration in diverse Betriebssysteme. KeePassXC als rein lokale Variante ist perfekt für einzelne PCs, die gleiche Datenbank kann aber auch per Cloud, am besten einer selbst gehosteten Nextcloud, auf PC, Laptop und Handy gleichermaßen verwendet werden.

Bitwarden bietet neben US mittlerweile auch EU Server an, auf denen eure Datenbank per Zero-Knowledge gespeichert wird: nicht einmal Bitwarden kann an die Daten, nur ihr mit eurem Master-Kennwort.

Zudem lässt sich der Bitwarden/Vaultwarden Server auch selbst hosten, wenn ihr die Daten lieber in eigener Hand habt. Um die Backups müsst ihr euch hingegen dann aber auch kümmern.

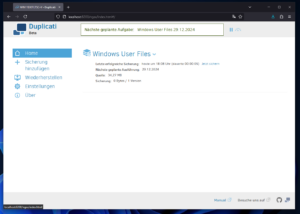

Duplicati

Backups sind ein Muss und sollten regelmäßig gemacht werden. Eine ausführliche Reihe dazu habe ich auf WindowsArea schon geschrieben.

Dass Backups nicht kompliziert sein müssen, zeigt Duplicati: simple eingerichtet, werden PC, Laptop, Server mit vielen Betriebssystemen auf verschiedene Medien gesichert, im und außer Haus. Und das effizient und unbemerkt. Kein Grund also, sich auf OneDrive, GoogleDrive oder die in Windows eingebauten Tools verlassen, die mehr schlecht als Recht funktionieren.

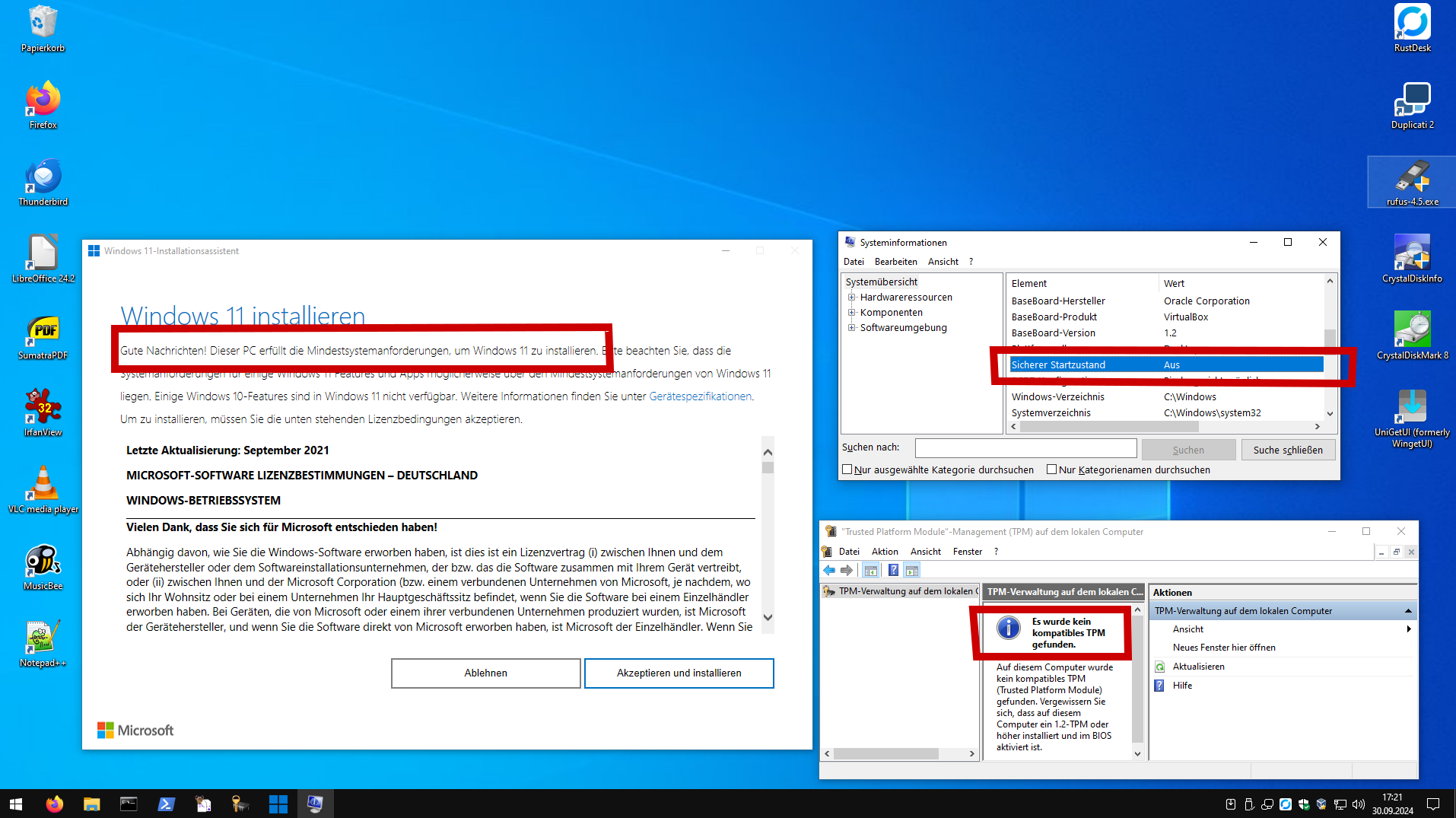

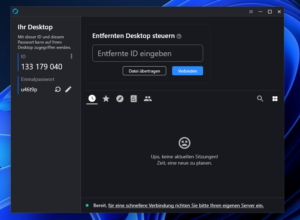

RustDesk

Fernwartung, und jemanden der diese ausführt, ist eine tolle Sache, wenn man Probleme am PC hat. Leider versuchen nicht nur der Enkel oder die Tochter, sondern auch Betrüger über Fernwartung auf euren PC zuzugreifen um dort Schabernack anzustellen oder euch Malware unterzujubeln. „Opfer-Tools“ sind fast immer bekannte Tools wie TeamViewer und AnyDesk. Diese Programme leisten auch abseits der Betrüger gute Arbeit, weshalb das Wort „TeamViewer“ fast ein Synonym für Fernwartung geworden ist.

Jedoch läuft der ganze Verkehr über deren Server und in Vergangenheit gab es des Öfteren Probleme und Sicherheitsrisiken.

RustDesk ist dafür eine gute Alternative: die in der jungen Programmiersprache Rust geschrieben Anwendung ahmt das Design von TeamViewer nach, wodurch man sich direkt zuhause fühlt. Diverse Sicherheits-Einstellungen lassen sich anpassen, um den Zugriff des Helfers sehr spezifiziert zu erlauben. Wenn man auch hier skeptisch ist, was die Verbindungsserver angeht (einer ist sogar bei Hetzner in Deutschland gehostet), kann man diesen auch einfach per Docker selber hosten, und seine Clients darauf umleiten. Wie schon bei Bitwarden hat man dann die Daten selbst in der Hand.

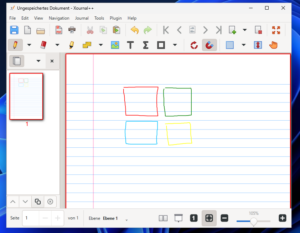

Xournal /Linwood Butterfly

Ich gebe zu, ich habe nie wirklich am Tablet geschrieben, und auch nicht vor, für mich ist das nicht wirklich angenehm. Oft habe ich aber Beschwerden gehört, es gebe ja keine gute Notizen App: GoodNotes kostet, OneNote ist zwar kostenlos bzw. in jedem MS365 Abo dabei, aber meiner Erfahrung nach sehr unintuitiv und hat diverse Probleme, was Tracking, Performance, Backups der Notizen (nein, den OneDrive Export meine ich nicht) und Bedienung angeht.

Xournal und Linwood Butterfly sind gewiss nicht das lang ersehnte Allheilmittel, dafür ist der Bereich zu personalisiert. Aber es sind starke Schreib-Tools für diverse Geräte, auch auf mobilen Systemen, die einem viele Arbeitsschritte abnehmen und die wichtigsten Funktionen bündeln.

Einen Blick sind sie auf jeden Fall wert, vor allem, wenn man gerade überlegt, sich ein Tablet für die Schule/Uni anzuschaffen.

Wirklich kostenlos?

Auch wenn es viele Software kostenlos im Netz gibt, muss man immer hin Hintergrund behalten, dass dahinter Menschen stecken, die diese Software meist in ihrer Freizeit schreiben und pflegen, Stunden an Arbeit, Zeit und Geld investieren, „nur“ um an Ende eine Alternative zu kostenpflichtigen Tools, oder ein komplett neues Produkt zu erhalten.

Viele fragen sich dann: „Ich kann ja garnicht programmieren, wie soll ich die Software denn weiterentwickeln?“, und die Antwort ist viel umfangreicher als man zuerst annehmen darf: zuallererst sollte man die Software nutzen, anderen davon erzählen und empfehlen, denn mit Reichweite kommen mehr Leute dazu, die sich an der Entwicklung beteiligen und auch Spenden möchten.

Generell lohnt es sich immer, zuerst freie Software auszutesten, bevor man Lizenzen kauft. Wenn es dann doch nicht passt, kann man immer noch umschwenken.

Das ist auch schon der zweite Punkt: wenn man nicht aktiv eine Software (mit-)entwickeln kann oder möchte, kann man fast immer Geld als einmalige oder wiederkehrende Spende dalassen, oft sogar mit Vorschlägen. Das Geld fließt dann in die Taschen der Entwickler und kommt dem Projekt zugute und nicht den Chefs irgend einer Milliarden-Firma, die seit Jahren immer schlechtere Produkte auf den Markt wirft, und dafür auch noch absurd hohe Preise verlangt.

Dazu sei gesagt: wenn man gerne Spenden möchte, es die finanzielle Situation aber nicht zulässt, braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben. Lieber so, als sich kostenpflichtige Software cracken zu müssen, was eine Straftat darstellt!

Wenn man anderweitig kreativ und in Sprachen fit ist, kann man häufig Übersetzungen beisteuern oder neue Versionen Testen. Das habe ich auch lange Zeit gemacht, und daraus sind tolle Programme wie DJMaster, OnionMedia und GnuCopy entstanden.

Das war natürlich nur ein winziger Bruchteile an Software, die im Alltag Gebrauch findet und hauptsächlich auf „Büro“ beschränkt. Ein Paket, welches ich auf jedem von mir eingerichteten Windows-Computer installiere, besteht aus Firefox, Thunderbird, 7Zip, LibreOffice, SumatraPDF, Notepad , IrfanView und VLC. Dieses Paket könnt ihr euch bei Interesse auf der Website Ninite.com als One-Click-Installer, garantiert ohne Schadsoftware, zusammenklicken.

Welche Open-Source Software verwendet ihr im gerne, vielleicht auch als Alternative für andere Programme? Schreibt das gerne in den Kommentarbereich.